红色档案

吴静焘(1904—1933),原名蔷葆,女,嘉泽镇人。初中毕业后就读于南京汇文女中,后进入上海大学社会系学习。1926年加入中国共产党,任中共上海区委妇女运动委员会委员,参与组织广大妇女进行反帝反封建斗争。其间,与上海大学同学余泽鸿结婚。1927年起,先后在中共湖北省委、中央组织部、中共中央机关、中共北方局和顺直省委工作。1931年,奉命进入中央苏区。1933年1月,任建宁中心县委常委、宣传部长、妇委书记。1933年4月,从江西宁都回建宁途中,为保护群众,遭地方反动武装袭击,中弹牺牲,年仅29岁。

红色故事

89岁的虞蜀江,是在1983年,才捧回父母的革命烈士证明书的。

在此之前的50余年里,长居上海的虞蜀江,一直在寻找亲生父母。

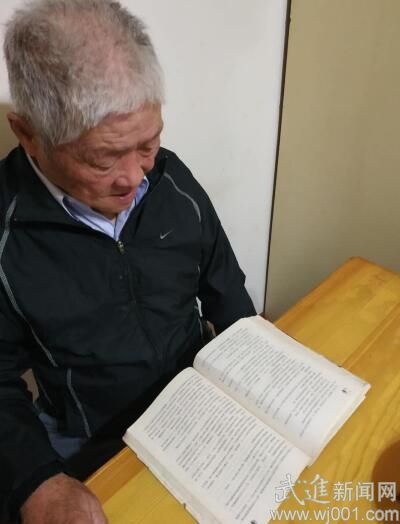

因为脑梗,如今的虞蜀江身体状况欠佳,无法过多交流。儿子虞晓峰,对于父亲这段特殊的寻亲经历,知道的也不多。他发来一张照片,照片中,得知采访来意的虞蜀江,特意翻出了一本《常州革命英烈》。

虞晓峰说:“父亲身体好的时候,时而会翻看这本书。可能因为找到祖父母的时候,我们都已经长大了,没有机会听他讲先辈的故事,我们也是从书里知道了奶奶的革命事迹。”

出走上海加入中国共产党

反抗包办婚姻

吴静焘1904年出生于嘉泽一个较为富裕的农民家庭,曾先后在常州女西校、常州女子职业学校、常州崇真女子初级中学读书。

1925年在南京汇文女中读书时,父亲要吴静焘和一位钱庄老板结婚。吴静焘强烈反对封建包办婚姻,在已经是共产党员的二哥吴维中的帮助下,毅然脱离家庭,出走上海。12月下旬,其父带人赶到上海,强令她回家结婚,遭到严词拒绝。矛盾闹到了警察署,幸经上海妇女联合会出面调解,方才了结。

事后,吴静焘在1926年1月5日出版的《中国妇女》第6期上,发表了《旧婚制下的一个逃生女子》一文,以自己的亲身经历揭露了不合理的封建婚姻制度,呼吁20世纪的青年为争取男女平等、婚姻自由而奋斗。

不久,吴静焘进入上海大学社会系学习。当时的上海大学,是中国共产党领导下传播马列主义、培养革命干部的学校。在那里,她有机会阅读到《共产党宣言》《国家与革命》等马列著作,以及党中央的机关刊物《向导》等。受其感召,吴静焘开始积极参加社会活动,并加入中国共产党。

1926年10月30日,中共上海区委妇女运动委员会成立,吴静焘成为12名委员之一,负责杨树浦、小沙渡工人区的妇女运动工作,成为中国早期妇女运动的领导人之一。

“爱人同志”谱写革命佳话

烽火战乱年代

在此期间,吴静焘与上海大学同学、中共党员余泽鸿结为革命伉俪。

1927年“四一二”反革命政变后,吴静焘随余泽鸿转移到武汉,后又共同被调到中央组织部、中共中央秘书处工作。烽火战乱年代下,两人既是爱人,也是同志,时刻并肩战斗。

1930年,蒋介石集中兵力向根据地和红军发动大规模“围剿”,革命形势十分严峻。5月17日,吴静焘在中直支部刊物《支部生活》第26期上发表《怎样读“沪潮”》的文章。她在文章中精辟地分析了当时党内小资产阶级的两种思想倾向:“一种是急性病,革命运动的发展,燃烧了他们的狂热,失掉了适当的冷静的头脑,忘掉了复杂艰苦的工作……另一种是右倾,为革命浪潮所骇退,只看到白色恐怖的严厉,避免激烈的斗争。”她呼吁党内同志,联系斗争形势、策略、方法、群众路线、自我思想等方面,熟读《沪潮》,“指导思想行动,夺取斗争胜利”。

1931年,国民党白色恐怖的非常时期,中国共产党为保存革命实力,把当时在中共中央任秘书长的余泽鸿和其他在中央工作的同志转移到中央苏区江西省工作,吴静焘亦同时转移。

临行前的1930年夏,他们将出生仅几个月的儿子阿兴和年仅两岁的女儿——余怀渺渺寄养在武进外祖父家。为了避免亲戚受到牵连,夫妇俩将儿子阿兴改名虞蜀江。

虞蜀江曾经认真分析过自己的名字:“虞”与“余”同音,“虞”字内有母亲的姓“吴”字,代表父母双姓的结合;“蜀”是四川的简称,代表父亲余泽鸿的故乡;“江”是江苏,代表母亲的故乡。

这一改,让虞蜀江在寻找父母的过程中几经波折。

一篇题为《余泽鸿烈士之子50年寻找亲生父母的曲折历程》的报道记录了当时的情形:新中国成立后,虞蜀江到上海投靠了叔外祖父,不久进入中华造船厂当了工人。此后,虞蜀江一直不间断打听、寻找、收集父母亲的情况,甚至多次请求单位、组织帮助寻找。但因出生不久就离开父母,只知道母亲叫吴蔷葆,武进人,自幼寄养在外祖父家,除此之外缺乏线索,寻人就像大海捞针。一度,虞蜀江还被人认为是政治骗子而遭到非议。几番波折,最终,上世纪30年代在上海与虞蜀江父母一同工作的老同志黄介然,证实了吴静焘就是吴蔷葆,虞蜀江的身份终于得到确认。

保护群众牺牲

血洒他乡杜鹃花海

1931年秋,吴静焘和余泽鸿从天津进入江西中央苏区。1932年春,余泽鸿任宁都中心县委书记,吴静焘为妇女部长。1933年,建宁中心县委成立,吴静焘任常委、宣传部长、妇委书记。

在此期间,留短发、扎绑腿、挎驳壳枪的吴部长深入各区乡和重点村,宣传发动组织群众,特别是发动广大劳动妇女起来反抗封建压迫、提倡男女平等。吴静焘组织妇女会,动员妇女送子送夫参军、做军鞋、送军粮,支援主力红军反“围剿”等,被苏区干部称为中央苏区有威望的妇女干部之一。

在建宁当地,流传着吴静焘的故事:在夜校,人们经常看见吴部长夹着课本,拿着粉笔教人们识字,唱革命歌曲,讲革命道理。“油菜开花一管心,割掉髻子当红军,保护红军万万岁,告声妇女同志哟,没了髻子也甘心。”当时苏区流行的那首《妇女同志歌》,就是吴部长亲自教妇女们唱的。

1933年4月,吴静焘与妇女部长刘志敏前往江西宁都参加省委扩大红军会议,归途中,在建宁双溪口黄泥潭看到反动武装保卫团正在包围袭击赶集的群众。为解救群众、掩护撤离,吴静焘英勇奋战,不幸中弹牺牲。

殷红的鲜血染红了四月的杜鹃花。如花的生命,就此定格在29岁。

红色感悟

听完吴静焘的故事,一帧帧画面仿佛电影般在脑海中自动上演。

“革命”和“爱情”,是每个时代的年轻人都追随的事情。家境优渥的吴静焘,没有来自生存的压力,她的觉醒与反抗,源自于对社会公平秩序的渴望和对进步思想的拥护。她以反对封建包办婚姻为起点,拥抱新的生活方式,寻找志同道合的伴侣;她突破困厄、破茧蝶变,从蓝衫黑裙的女大学生到坚定勇敢的革命者,活成了那个年代最英姿飒爽的样子。

不负青春,英雄血染杜鹃红。如今,吴静焘为之奋斗的国家走上了伟大复兴之路,人民过上了幸福的生活。山花已烂漫,愿她在丛中笑。

苏公网安备32041102000483号

苏公网安备32041102000483号